"Vamos a caminar hasta morir": 50 años de la tragedia aérea de los Andes

Algunos la llaman tragedia. Otros, milagro. La historia de los sobrevivientes del vuelo uruguayo que se estrelló en los Andes sigue conmoviendo al mundo. ¿Cómo fue la odisea de 72 días que llevó al extremo la voluntad humana de seguir con vida a pesar de todo?

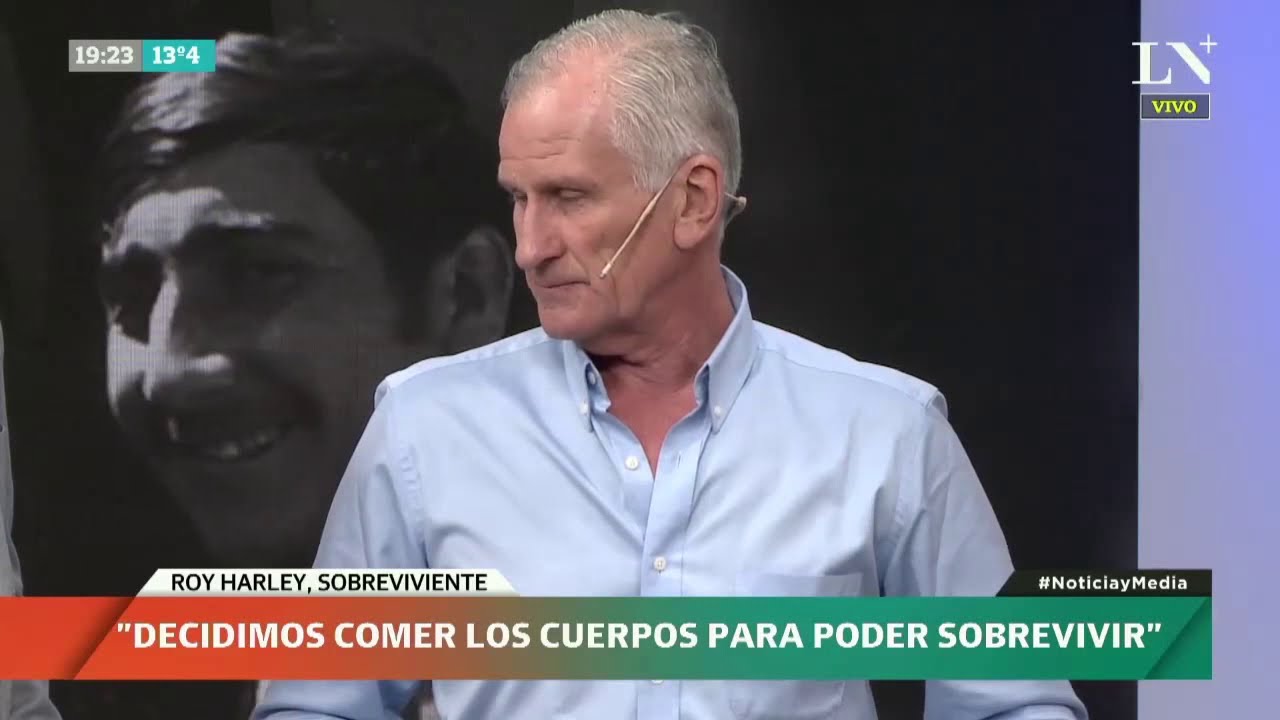

Se hicieron decenas de películas, documentales y libros sobre esta increíble historia. Los testimonios de Fernando “Nando” Parrado, Carlos Páez, Roy Harvey, Roberto Canessa, y de otros 12 sobrevivientes —que por entonces tenían 20 años— superan cualquier ficción. La saga de adversidades que enfrentaron demostró de cuánto es capaz el espíritu humano que lucha por sobrevivir.

Todo comenzó el 12 de octubre de 1972, cuando el avión Fairchild FH-227 doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó desde Montevideo con destino a Chile. A bordo iban 45 personas: los chicos del equipo amateur de rugby del Old Christian Club, con familiares y amigos, y 5 tripulantes. Por las malas condiciones meteorológicas, el avión aterrizó en Mendoza y volvió a despegar el viernes 13, rumbo a su destino final.

Pero un error de cálculo del piloto iba a torcer la historia para siempre. El avión comenzó el descenso mucho antes de lo debido, cuando todavía estaba entre los monumentales picos de la cordillera. No hubo maniobra que evitara el desastre. Al intentar sobrevolar una de las cimas, parte del avión colisionó: perdió sus alas, la cola y la parte trasera del fuselaje. Doce pasajeros murieron en ese primer impacto.

Lo que quedó de la aeronave fue a parar al otro lado de la cima. Se deslizó unos 600 metros y se detuvo en medio de la inmensidad blanca. Treinta y tres personas todavía estaban vivas. “Era todo un desastre, gente muerta, gente herida, con las piernas rotas”, recuerda Páez.

En medio de los gritos de agonía y dolor, los que podían moverse salieron del avión. “Rápidamente se nos hizo la noche, se levantó una tormenta y tuvimos que meternos en el fuselaje, contra los fierros retorcidos, con los muertos y con los heridos”. Esa noche murieron otras 5 personas por las heridas y el frío. Quedaban 28 sobrevivientes que tenían por delante la mayor odisea de sus vidas.

El rescate que no fue

Con 30 grados bajo cero, a 3600 metros de altura y sin comida ni abrigo adecuado, la única salvación sería la llegada de los rescates. Al día siguiente del colapso, uno de los aviones de búsqueda sobrevoló la zona y encendió la ilusión desesperada de los sobrevivientes. Pero no. La infinita blancura del paisaje hizo imposible distinguir el fuselaje y nadie los vio. Tendrían que seguir esperando.

En las valijas encontraron algunos chocolates, una lata de mariscos, un frasco de mermelada y algunos caramelos. Eran apenas unos gramos de alimento para cada uno. Y los días comenzaron a pasar a la espera de ayuda. Para dormir, se amontonaban dentro del fuselaje tratando de compartir el calor de sus propios cuerpos. Estaban atentos a noticias del rescate a través de la débil señal de una radio portátil Spica que rescataron del equipaje.

Pero la esperanza se apagó luego de 10 días, el 23 de octubre, cuando escucharon por la radio que oficialmente quedaban canceladas las tareas de búsqueda y rescate. El mundo los daba por muertos.

Hambre y sed

Con chapas del avión y la luz solar inventaron un sistema para derretir nieve y obtener agua. Pero con el correr de los días, la falta de alimento se convirtió en una cuestión dramática. “Lo único que había era roca y hielo. No había raíces, musgos, líquenes, nada”, dice Harvey. Primero intentaron comer sus propios zapatos, los cordones, la goma espuma de los asientos, trozos de cuero e incluso plástico. Pero nada de eso era alimento.

Entonces debieron apelar a la única posibilidad. “La idea de comer los cadáveres surgió en todos al mismo tiempo, porque todos teníamos miedo, desesperanza y la certeza de que estábamos abandonados a nuestra propia suerte”, recuerda Parrado.

Hicieron un pacto entre todos: Si alguno moría, su cuerpo quedaría a disposición como alimento. “Ya veníamos en un proceso hacia el primitivismo. Habíamos llegado a la condición más baja del ser humano. El grupo lo asumió. Era la única forma de sobrevivir. Yo no me quería morir”, confiesa Harvey.

Dos de los chicos –Roberto Canessa y Gustavo Zerbino— eran estudiantes de segundo año de medicina y desde el primer día se habían dedicado a cuidar a los heridos y enfermos. “A los chicos de medicina —que les decíamos “los doctores”— les pedimos que procedieran en la tarea de cortar y distribuir la carne, que no era nada fácil, lo puedo asegurar...”

Fabricaron cuchillos con los restos del avión y comenzaron a alimentarse de los restos de sus amigos. “Para nosotros eso que comíamos eran proteínas, no podíamos verlo de otra forma. Y era la única manera de sobrevivir”.

Cuando ya nada podía empeorar…

Con el correr de los días varios más murieron de gangrena y de debilidad. Fernando Parrado cuenta: “Yo miraba todos los días a la montaña que tenía hacia el oeste. Planeaba cómo iba a escalar, cómo iba a ser mi ruta hacia la salvación. Todos nos íbamos debilitando. Yo tenía esa ecuación en la cabeza: tenía que irme de ahí antes de estar demasiado débil como para intentarlo, pero tengo que esperar que llegue el verano”.

Fue en medio de la noche del 29 de octubre. Diecisiete días después del accidente. Mientras estaban durmiendo, “se escuchó como una tropilla de caballos”, recuerda Páez. Una descomunal avalancha arrasó con el fuselaje y los dejó sepultados bajo la nieve. Ocho chicos más perdieron la vida en el acto. El resto quedó encerrado en el fuselaje durante tres días, intentando moverse, respirar y no morir.

Este episodio marcó un punto de inflexión. Tenían que escapar de ese lugar. Nadie los iba a rescatar y era cuestión de tiempo hasta que murieran todos. Cuando lograron salir del avión y sacar la nieve de la avalancha, decidieron que algunos de ellos irían de expedición.

La travesía final: “Vamos a caminar hasta morir”

Después de la avalancha la decisión estaba tomada. Tres de ellos, los que aún tenían algo de fuerza, emprenderían la caminata en busca de ayuda. Fueron Parrado, Canessa y Vizintín. En el primer intento salieron hacia el este y luego de caminar dos días, encontraron la cola del avión. Allí había valijas, cigarrillos, una cámara de fotos y lo más importante, las baterías. Pensaron que uniendo las baterías con la radio del avión podrían comunicarse con el mundo. Por eso volvieron al fuselaje. Pero aunque intentaron desenredar y conectar cables, no lo lograron. Seguían incomunicados.

Así que unos días después decidieron reiniciar la expedición. Esta vez en la dirección opuesta. “Al oeste está Chile” era la única certeza que tenían. Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vizintin se prepararon para escalar el enorme pico nevado de más de 5.000 metros que tenían hacia el oeste, seguros de que al otro lado podrían divisar praderas verdes e indicios de civilización.

Con los escasos materiales que tenían confeccionaron todo el abrigo posible. Cargaron carne entre la tela de sus pantalones para alimentarse durante el trayecto. Salieron en la mañana del 10 de diciembre rumbo a la enorme montaña.

Les llevó tres días enteros escalar esa montaña. Los demás sobrevivientes los veían como tres diminutos puntos que avanzaban lentamente. Cuando llegaron a la cima encontraron un panorama desolador: un horizonte infinito de picos nevados. No había praderas verdes del otro lado. No había indicios de civilización. La cordillera seguía.

Pero ya no había vuelta atrás. En esa cima, Parrado sentenció: “vamos a caminar hasta morir”. Y decidieron continuar. Parrado y Canessa seguirían hacia el oeste. Y Vizintín volvería para avisar al resto del grupo “que la cosa era mucho más difícil de lo que pensaban” y que la espera debía continuar.

Parrado y Canessa siguieron. Recorrieron 38 kilómetros sinuosos, dejando todas sus fuerzas en cada pisada en la nieve. Caminaron 10 días enteros. Hasta que de pronto sí, otro paisaje comenzó a emerger: menos nieve, más tierra, algún que otro árbol, bosta de animales, una lata. Faltaba poco.

Una luz al otro lado del río

Llegaron a una horqueta en el río San José, que era demasiado ancho y caudaloso como para poder cruzarlo. Una especie de callejón sin salida. Mientras pensaban cómo continuar, divisaron un hombre a caballo al otro lado del río. Era Sergio Catalán, el arriero. Aunque le gritaron con las pocas fuerzas que tenían, no pudieron hacerse oír. Estaban muy lejos, muy débiles y el río rugía con fuerza. Sin embargo, ya era hora de tener un poco de suerte. El hombre torció la vista y los vio. Para entender qué querían, les tiró un papel atado a una piedra.

Parrado tomó el papel y escribió: "Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?". El hombre leyó el papel. Les tiró algunos panes y les hizo una señal indicando que volvería. Esa iba a ser su última noche a la intemperie.

Mientras tanto, en el fuselaje, los sobrevivientes habían vuelto a encender la débil señal de radio Spika, a la espera del milagro. Y ese milagro sucedió cuando escucharon dos palabras mágicas, la diferencia entre la vida y la muerte: “Parrado y Canessa”. Era el fin del martirio. Fernando y Roberto lo habían logrado.

“Nos acomodamos, nos peinamos, repartimos los habanos que habíamos guardado para cuando llegara ese momento” recuerda Harvey. Al día siguiente, el silencio majestuoso de las montañas se quebró con el ruido de los motores de los helicópteros. Venían al rescate de los 14 chicos que aún conservaban la vida. Era 23 de diciembre, 72 días después del accidente.

Sobrevivientes: Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Ramón Sabella, Fernando Parrado, Carlos Páez Rodríguez, Javier Methol, Alvaro Mangino, José Luis Inciarte, Roy Harley, Roberto Francois, Daniel Fernández, Alfredo Delgado, Roberto Canessa, Pedro Algorta.